김준겸 감독의 ‘만개의 언덕’은 한국예술종합학교 영상원 영화과 졸업영화제 상영작인 단편영화이다. 영화는 내레이션으로 시작해 영화 초반부터 호기심을 자극한다. 하윤경의 호소력 있는 목소리와 스틸사진 같은 영상은 내레이션의 내용에 집중하게 만든다.

◇ 경험했지만 기억하지 못하는 것들

“언제부터 였더라? 이상한 일이 일어나기 시작했다. 세상에 있는 것들이 조금씩 사라져버리는 일. 잃어버린 물건은 작은 것도 큰 것도 되찾지 못하고, 친했던 사람들은 어디론가 사라져 모습을 보이지 않으며, 사람이 사라진 건물들은 보이지 않는 곳부터 무너져 내려 폐허가 되었다. 이제는 기억들도 그 사라진 세상을 따라 조금씩 잊히기 시작했다.”

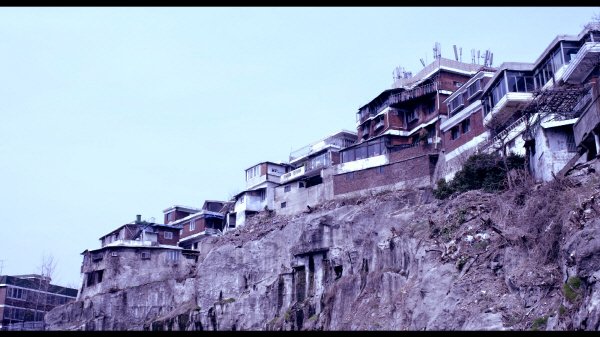

<‘만개의 언덕’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

<‘만개의 언덕’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

경험했지만 기억하지 못하는 것들은 우리 삶을 거쳐간 많은 부분이기도 하다. 그때의 시간, 그때의 만남, 그때의 감정은 무척 소중했지만, 시간이 지나면 거짓말처럼 이름조차 잊혀지기도 한다. ‘만개의 언덕’은 기억하지 못하며 잊히는 것이 아쉬움을 담고 있다.

여자(하윤경 분)은 헤어진 남자(박종환)의 이름을 찾으려고 한다. 남자는 여자의 과거를 모두 기억하고 있지만, 여자는 남자와의 시간을 기억하지 못하는 것이 많다. 잊지 않기 위해 이름을 기억하기.

<‘만개의 언덕’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

<‘만개의 언덕’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

기억하기 위한 가장 큰 연결고리가 이름이라는 것은 최근 영화와 드라마에서도 볼 수 있다. 영화 ‘너의 이름은...’, 드라마 ‘도깨비’에서도 비슷한 상황의 같은 정서가 담겨 있다.

◇ 사라져가는 것에 대한 아쉬움

‘만개의 언덕’에서 길을 찾는다는 것은 잊혀간 기억을 찾는다는 것을 의미할 수도 있다. 남자와 헤어진 이유조차 기억하지 못하는 여자는, 평소에는 괜찮은데 마음대로 안되는 일이 너무 많을 때 남자 생각이 난다고 말한다.

<‘만개의 언덕’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

<‘만개의 언덕’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

길, 기억, 상처, 출혈, 총, 음료수 캔. ‘만개의 언덕’에서 오브제처럼 연결되는 것들은 큰 연관이 없게 보일 수도 있지만, 과정에 놓여 있는 것이라는, 기억을 매개로 한 것이라는 공통점을 가지고 있다.

재개발 지역으로 보이는 ‘만개의 언덕’의 촬영장은 영화가 말하는 사라져가는 것에 대한 아쉬움을 시각적으로 명확하게 전달한다. 멀리서 무너지는 건물, 발 앞에서 무너져 내리는 건물은 단지 영화 속 CG가 아닌 촬영장의 현실로 느껴지기 때문이다.

<‘만개의 언덕’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

<‘만개의 언덕’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

◇ 하윤경의 눈빛, 박종환의 채움

내레이션으로 영화 초반부터 강한 인상을 준 하윤경은 목소리뿐만 아니라 눈빛으로도 ‘만개의 언덕’에서 많은 것을 알려주고 있다. 영화 내내 얼굴의 다른 부분에는 표정 변화가 거의 없는데, 눈빛은 장면에 따라 다른 표현을 한다.

침대에서 일어났을 때의 놀라는 눈빛, 총을 쏠 때의 집중하는 눈빛, 자해를 하려 할 때 분노하는 눈빛, 박종환을 바라보며 이름이 기억나지 않는다고 말할 때의 눈빛, 검은 괴물을 바라보며 이제는 마지막이라고 말하는 듯한 눈빛 등 하윤경의 눈빛은 내레이션, 음악과 함께 영화의 정서를 이끈다.

<‘만개의 언덕’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

<‘만개의 언덕’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

하윤경이 돋보이게 만드는 박종환의 연기도 인상적이다. 여자의 기억 빈 곳을 채워주려는 영화 속 남자처럼, 박종환은 하윤경의 점핑하는 듯한 감정을 백업하는 모습도 주목된다. 하윤경의 대사와 행동이 서술적으로 이어지지 않고 시적으로 이어지면서도 감정선이 뚝뚝 끊어지지 않는 것은, 박종환의 백업이 중요한 역할을 하고 있다.

각본을 직접 쓴 김준겸 감독이 다른 톤의 캐릭터를 조화롭게 만들어, 실제 영화에서의 케미를 만들어냈다는 점이 돋보인다. 단편영화로 감정과 내면에 집중하는 영화를 만들기에는 몰입의 과정에 필요한 시간이 부족할 수도 있는데, 감정의 빠른 전개를 하는 캐릭터와 백업을 하는 캐릭터를 연결한 점이 눈에 띈다.

천상욱 기자 (lovelich9@rpm9.com)