세종문화회관의 한국현대미술 시리즈Ⅱ ‘화화-반려·교감(畵畵-伴侶.交感)’(이하 ‘반려·교감’)이 5월 16일부터 7월 9일까지 세종문화회관 미술관 제1,2관에서 전시 중이다. 이번 전시는 미술의 오랜 표현 대상인 동물과 식물을 주술이나 기원, 상징의 의미가 아닌 사람과 감정을 나누고 공존하는 사이인 ‘반려’로 해석한 작가들의 작품들로 구성돼 있다.

‘애완’의 시대를 넘어 ‘반려’의 시대를 살고 있는 우리들에게 ‘반려’와 ‘교감’이 어떻게 예술적으로 표현되고 있고 우리의 정서 속에 스며들고 있는지 ‘반려·교감’을 통해 느낄 수 있다. 본지는 참여 작가 중 공성훈 작가, 정우재 작가, 조원강 작가의 작품을 위주로 공유할 예정이다.

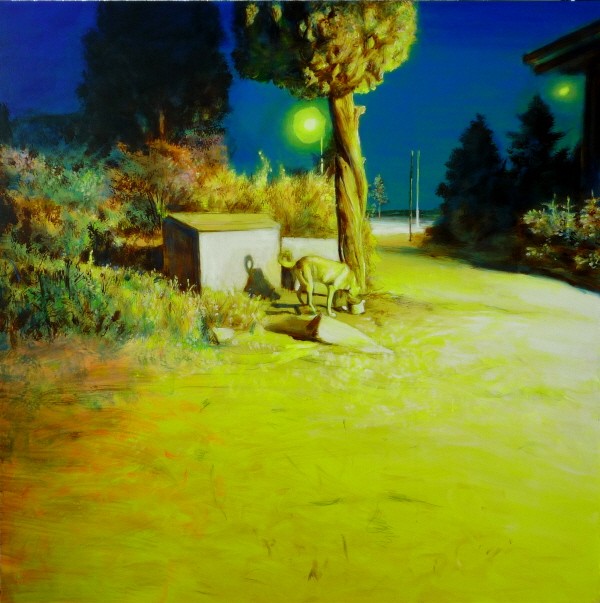

◇ ‘개, 캔버스에 아크릴, 120x120cm, 2008’

‘개, 캔버스에 아크릴, 120x120cm, 2008’(이하 ‘개1’)은 노란색의 색감이 전체적인 분위기를 형성하고 있는데 달빛이 노란색으로 보이기도 하고 조명의 노란색으로 느껴지기도 한다.

그림을 전체적으로 보면 밑에서부터 2/3 부분까지는 노란색으로 밝고 그 윗부분의 1/3은 어두운 것처럼 보이지만, 손으로 나머지 부분을 가리고 살펴보면 2/3의 노란 부분은 쓸쓸하게 보이고 1/3의 부분은 오히려 평화롭고 생동감 있게 보인다는 점이 주목된다.

전체적으로 바라볼 때와 특정 부분을 바라볼 때 상반된 느낌을 만들 수 있는 것은 ‘개1’이 가진 상황이 이중적으로 해석할 수 있는 설정이기 때문이라고 할 수도 있지만, 공성훈 작가의 내면이 반영된 것이 아닐까 생각하게 된다.

어두움과 밝음의 이미지를 교차했기 때문에 ‘개1’은 두 영역이 분리되지 않고 연결된 것으로 보이며, 감정선을 끊지 않고 스토리텔링을 상상하며 관람할 수 있도록 만들고 있다.

‘개1’에서 개와 개의 그림자는 다른 모양을 하고 있는데, 개 앞쪽의 돌을 제외한 다른 물체는 그림자의 형태조차 나타내지 않았다는 점은 흥미롭다. 빛의 방향에 따른 현상이라고 볼 수도 있지만, 그림자를 통해 또 다른 모습을 만드는 대상을 작가는 의도적으로 한정했을 수도 있다고 생각하면 더욱 개를 집중해 바라보게 된다.

◇ ‘개, 캔버스에 유채, 120x120cm, 2008’

‘개, 캔버스에 유채, 120x120cm, 2008’(이하 ‘개2’)은 빨간색과 검은색의 대비와 조화가 눈에 띈다. ‘개1’에서와 마찬가지로 작가는 색감을 통해 공간을 나누고 그 안에 있는 개체의 내면을 짐작하게 만든다.

‘개2’의 빨간색 영역은 정열과 위험처럼 보이기도 하고 따뜻한 면도 느껴지면서 검붉은 피를 상징한다고 생각되기도 한다. ‘개2’에서 검게 표현된 어두운 부분이 무서운 영역일까? 아니면 빨갛게 표현된 부분이 무서운 지역일까? 실제 전시장에서도 두 가지가 모두 가능하게 보인다.

‘개2’를 정면에서 관람하지 않고 그림의 우측 또는 좌측에서 관람하면 더욱 입체적으로 보이는데 빨간색의 영역도 포근하고 안정적이라는 느낌을 준다는 것을 느낄 수 있다. 이런 느낌은 사진으로 볼 때보다 세종문화회관 미술관에서 직접 관람하면 더욱 생생하게 다가온다.

‘개1’과 ‘개2’를 보면 의도적이든 아니든지 간에 작가의 내면은 하나가 아니라는 것을 추측할 수 있다. 더욱 재미있는 것은 하나가 아닌 내면이 분리돼 있다고 느껴지기보다는 겹쳐져 있다고 느껴진다는 것이다. 공성훈 작가의 다른 작품이 더욱 궁금해지는 이유이기도 하다.

◇ ‘개, 캔버스에 유채 및 아크릴 채색, 120x120cm, 2008’

‘개, 캔버스에 유채 및 아크릴 채색, 120x120cm, 2008’(이하 ‘개3’)은 앞의 두 작품의 스타일과 비교하면 아직 미완성인 것 같은 느낌도 받을 수 있는 작품이다. 그렇기 때문에 더욱 눈길이 가고 호기심이 생긴다.

색으로 모든 것을 다 덮지 않고 의도적으로 밑그림을 남겨둔 것으로 보이는데, 작가의 의도는 무엇일까? 작업을 하는 과정의 히스토리를 작품에 흔적으로 남겨둔 것일 수도 있고, 그림의 개가 가진 스토리텔링을 미화하지 않고 그대로 남겨두려는 마음이 있기 때문이 아닐까?

‘개1’과 ‘개2’의 색감이 관람객을 장악한다면 ‘개3’는 관람객을 자극한다고 생각되기도 한다. 불안한 느낌으로 다가올 수도 있고, 오묘하게 환상적인 분위기로 받아들일 수도 있다.

‘반려·교감’에 출품된 공성훈 작가의 작품에 등장하는 개는 어쩌면 깊게 ‘교감’해 우리의 또 다른 모습으로 ‘반려’된 투사체가 아닐까 하는 상상을 해 본다. 세 작품 모두 2008년 작품인데, 작가의 지금 내면세계는 어떨까도 궁금해진다.

천상욱 기자 (lovelich9@rpm9.com)