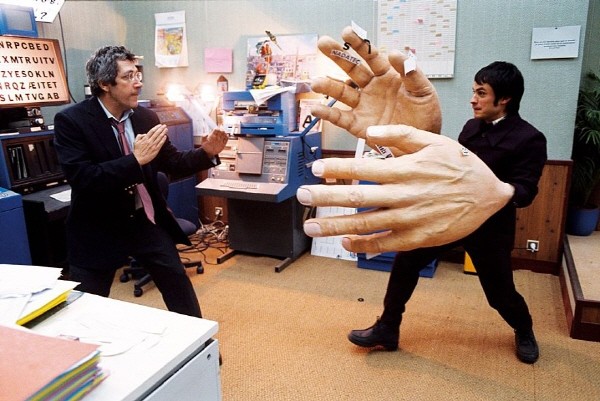

미셸 공드리 감독의 ‘수면의 과학(La Science des reves, The Science Of Sleep)’에서 삭막한 현실에서 벗어나 꿈속에서 살고 싶은 스테판(가엘 가르시아 베르날 분)은 짝사랑하는 옆집 그녀 스테파니(샤를로뜨 갱스부르 분)를 영혼의 짝이라 확신하기만, 그녀의 마음을 얻기는 쉽지가 않다.

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

2006년 말에 개봉했던 이 영화는 재개봉을 앞두고 있는데, 꿈과 현실의 경계가 모호한 이야기 속에 남자의 집착을 잘 표현하고 있다. 미국의 심리학자 댄 카일리(Dan Kiley)가 그의 저서를 통해 밝힌 개념인 ‘피터팬 증후군(Peter Pan syndrome, Peter Pan complex)’이라는 측면과 대상관계이론 심리학자 로날드 페어베언(W. Ronald D. Fairbairn)의 ‘분열성 양태(split position)’ 모델에서 스테판을 살펴보며 이해하는 것은 2018년을 살아가는 우리들에게도 대리만족의 힐링을 줄 것이다. 본지는 2회에 걸쳐 리뷰를 공유한다.

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

◇ 꿈과 현실의 경계가 모호한 이야기

‘수면의 과학’에서 스테판은 꿈과 현실을 혼동한다. 이 영화를 볼 때 관객은 지금 이 장면이 꿈이고, 이 장면은 현실이라고 정확히 파악하며 관람할 수도 있지만, 스테판에 감정이입해 너그럽게 받아들이면서 그냥 관람해도 전혀 문제가 되지 않는다.

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

만약 큰 노력을 들이지 않고 꿈과 현실의 장면을 구분할 수 있으면 그렇게 보면서 감독의 의도를 공감할 수 있고, 그렇게 보려고 하면 너무 숙제하는 것 같은 답답함이 드는 관객의 경우 그냥 스테판처럼 감정이입해 혼동해서 봐도 괜찮다. 감독의 시야로 보든, 스테판의 시야로 보든 이 작품에 몰입하는 데는 큰 불편함이 없다.

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

◇ 남자의 집착! 집착과 상상력의 결합! 상상의 세계에서 얻는 자유와 위안!

‘수면의 과학’에서는 꿈과 현실을 구분할 수 없는 이야기에 남자의 집착이 더해진다. 집착과 상상력의 결합으로 스토리텔링이 이어지는데, 스테판은 상상의 세계에서 자유와 위안을 얻는다는 점이 흥미롭다.

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

실생활에서 다른 생각이 자주 떠오르는 사람은 “(내가) 창의적인 상상을 하고 있는 것일까?” 혹은 “(내가) 이상한 상상만 하고 있는 것일까?”라는 서로 다른 생각을 번갈아가며 할 수 있다. 이런 사람들은 스테판을 더욱 잘 이해할 수 있을 것이며, 자기의 모습을 스테판으로부터 발견할 수도 있다.

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

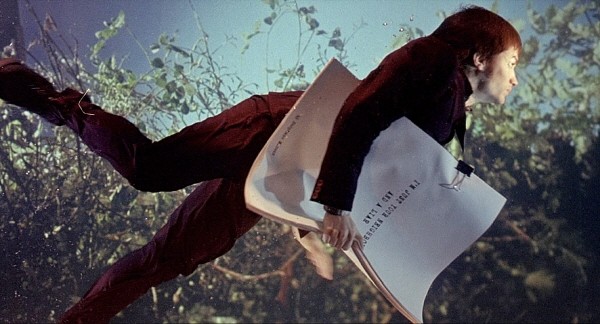

영화 속에서 스테판은 무질서함 속에서 안전감을 느끼고 있다는 점은 짚고 넘어갈 필요가 있다. 짜여있는 질서 안에서는 자기가 원하는 것을 이루지 못할 것이라고 스테판이 생각하기 때문일 것이다.

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

스테판의 꿈과 상상은 그냥 현실을 반대로 원하는 게 아니라 현실을 해체해 다시 만들려는 것으로 보인다. 그렇게 때문에 관객의 성향에 따라서 엄청난 카타르시스를 느낄 수도 있고 “이게 무슨 영화야?”라고 생각할 수도 있다.

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

관객은 스테판에 감정이입해 관람할 수 있는데, 감정이입과 공감이 잘 안 될 경우 스테판과 관객 자신 중 하나가 틀린 것이 아니라 성향이 다르기 때문이라고 너그럽게 받아들일 필요도 있다.

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

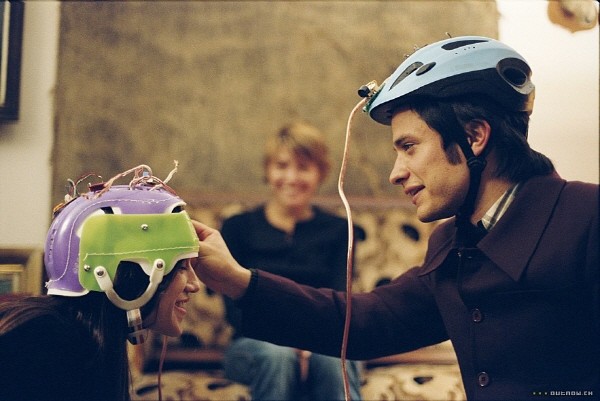

◇ 미국의 심리학자 댄 카일리가 밝힌 개념인 ‘피터팬 증후군(피터팬 신드롬)’

미국의 심리학자 댄 카일리는 그의 저서를 통해 ‘피터팬 증후군(피터팬 신드롬)’이라는 개념을 밝힌 바 있다. 육체는 어른이 됐지만 그에 따른 책임과 역할을 따르지 않고 피터팬과 같은 어린이의 심리 상태에 있으려고 하는 심리적 퇴행 상태에 빠진 것을 뜻한다.

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

‘수면의 과학’에서 스테판은 영원히 늙지 않는 동화 속 주인공처럼 머물러 있으려는 피터팬 증후군의 모습을 보인다. 스테판 마음속에서 순수함을 추구하기 때문일 수도 있지만, 어른이 될 경우 누군가를 좋아할 때 고백을 하고 그게 받아들여질지 여부에 대한 책임과 역할을 다해야 하는데, 그게 너무 어렵고 두렵기 때문이다.

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

다만 그나마 긍정적인 면은 스테판이 전면 회피하기보다는 상상력을 통해 상상의 세계에서는 적극적인 모습을 보인다는 것이다. 다만, 현실에서의 회피에 대한 반작용으로 상상의 세계에서는 직면을 넘어선 집착을 보인다는 것이다.

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

◇ 상상의 세계에서 과도한 집착을 보인 스테판, 가상의 세계에서 과도한 집착을 보이기도 하는 현대인

똑같은 경우는 아니지만 현대를 살아가는 사람들에게 스테판과 같은 모습을 자주 찾아볼 수 있다. 스테판의 경우 자기 스스로가 만든 상상의 세계에서 과도한 집착을 보인다. 많은 인간관계를 오프라인이 아닌 온라인에서 맺을 수밖에 없는 현대인들에게 가상의 세계와 현실의 세계는 구별되기 힘들다는 것 또한 사실이고, 거의 가능성이 없어 보이는 현실의 세계보다 무언가 이룰 수 있고 해도 될 것 같은 가상의 세계에서 과도한 집착을 보이는 것 또한 사실이다.

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

‘수면의 과학’을 보면 가상의 세계에서 현대인이 겪는 갈등의 치유는 가상의 세계를 바로잡는데 있을 수도 있지만, 그 가상의 세계를 들어가는 사람이 가진 결핍을 채워주고 위로하며 안전감을 줬을 때 더욱 효과적일 수도 있다는 생각을 하게 된다.

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

<‘수면의 과학’ 스틸사진. 사진=엣나인필름 제공>

천상욱 기자 (lovelich9@rpm9.com)