홍명교 감독의 ‘흔들리는 사람에게’는 한국예술종합학교 영상원 영화과 졸업영화제 상영작인 단편영화이다. 생각하지 못하게 만드는, 생각한 것을 표현하지 못하게 만드는 사회 속에서 생각하며 살고 싶은 사람은 흔들리게 된다. 지금 이곳을 떠나 다른 곳으로의 이민을 생각할 수도 있다.

영화는 억압돼 표현하지 못하고 분출하지 못하는 영혼들에게 관심을 갖는다. 어느 특정 성향의 사람이 아닌 사회 전체 구성원에 해당되는 사항이기에, 영화가 전달하는 카타르시스는 시원한 힐링으로 다가올 수 있다.

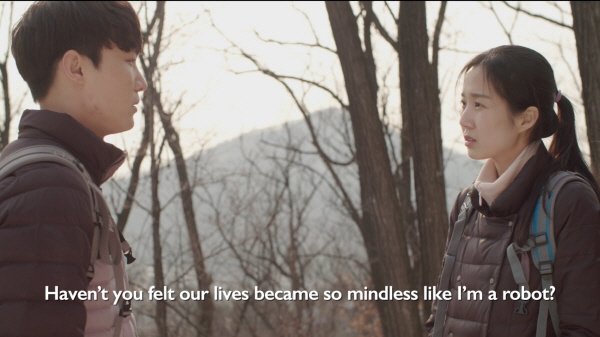

<‘흔들리는 사람에게’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

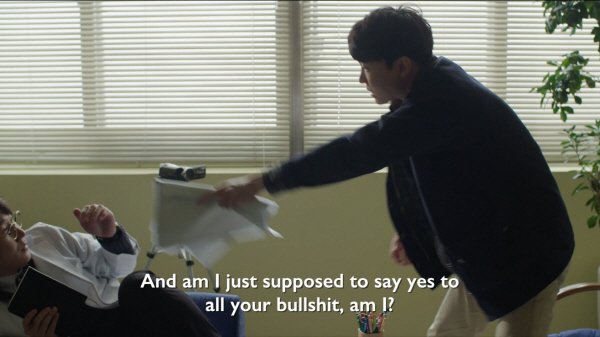

<‘흔들리는 사람에게’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

◇ 생각하지 못하게 만드는 사회, 생각하며 살고 싶은 사람

사회생활에 어려움을 겪는 승현(장율 분)은 상사(김민엽 분)의 질책에 쓰러지고 정신과의사(정대용 분)를 만난다. 의사와의 대화 속에 승현은 혜지(김시은 분)와 했던 이야기를 떠올린다.

한국에서 숨 막혀 못 살겠다고 했던 혜지는 무슨 생각하며 사는지 모르겠다고 한다. 지치고 지긋지긋해진 삶에 변화를 주기 위해 혜지는 이민을 가려고 결심한다.

<‘흔들리는 사람에게’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

<‘흔들리는 사람에게’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

‘흔들리는 사람에게’는 생각하지 못하게 만드는 사회에서 생각하며 살고 싶은 사람의 욕구를 담고 있다. 직장 생활을 비롯한 사회생활의 경험이 있는 사람은 크게 생각하지 않고 사는 것이 편하게 잘 사는 것이라고 말할 수도 있다. 영화는 이렇게 생각하지 못하게 만든 사회를 당연하게 여기는 현실에 정면으로 맞서고 있다.

다른 사람들은 무척 창조적이라고 상상하는 예술의 세계에도 도제와 서열 등 일반사회 못지않은 일반 사회 이상의 입막음이 있다. 생각한다는 것은 기존의 질서에 의문을 가질 수 있다는 것이고, 생각한 것을 말로 표현하는 것은 창조적 아이디어가 아닌 부정과 저항이라고 받아들일 수도 있기 때문이다.

<‘흔들리는 사람에게’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

<‘흔들리는 사람에게’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

◇ 속으로 생각은 많은데 밖으로 분출하지 못하는 사람들을 위하여

표현하지 못하는 사람은 표현할 줄 모르는 부분도 있겠지만, 표현하지 않는 것이 습관화됐기 때문일 수도 있다. 정작 답답한 것은 자신인데, 다른 사람들이 자신에게 답답하다고 말하는 것을 들어야 한다.

‘흔들리는 사람에게’에는 두 가지 상담이 나온다. 이민을 가기 위해 상담하는 혜지의 상담과 자신의 병을 치료하기 위한 승현의 상담. 알지도 못하면서 아는 척하는 사람들의 공감 없는 어설픈 상담과 충고를 영화는 적나라하게 보여준다.

<‘흔들리는 사람에게’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

<‘흔들리는 사람에게’ 스틸사진. 사진=제19회 한예종 졸업영화제 제공>

‘흔들리는 사람에게’에서 장율과 김시은은 현대 사회 우리들의 두 가지 모습을 각각 보여준다. 얼핏 보면 다른 것 같지만 장률과 김시은은 같은 이야기를 하고 있으며, 두 사람의 연기에도 공통점이 있다.

표현을 절제하면서도 메시지를 전할 때는 명쾌하게 전달한다. 자신의 생각과 행동에 대해 다른 사람이 의문과 비난을 가했을 때 즉각 반응하는 연기도 인상적이다. 두 사람이 함께 한 장면이 늘어났다면, 각자의 연기력이 시너지를 더 발휘했을지 궁금해진다.

천상욱 기자 (lovelich9@rpm9.com)