전미숙 무용단의 ‘She’s her(아름답지 아니다)’는 국제무용협회(CID-UNESCO) 한국본부가 주최하는 제20회 서울세계무용축제(SIDance 2017, 시댄스 2017) 댄스 프리미엄(Dance Premium) 섹션 참가작이다.

‘She’s her(아름답지 아니다)’는 전미숙의 ‘아듀, 마이 러브(Adieu, My Love)’, 김보라의 ‘100%나의 구멍(100%MY HOLE)’, 차진엽의 ‘리버런 : 불완전한 몸의 경계(riverrun : interface of the unstable body)’의 연이은 공연으로 펼쳐졌다.

◇ 전미숙 ‘아듀, 마이 러브’ 무대를 전부 아우르는 1인무

전미숙의 ‘아듀, 마이 러브’는 무대와 관객석이 어두워진 후 약간의 시간을 유지하고 나서 무대가 서서히 밝아졌다. 관객들의 눈을 어둠에 익숙하게 만든 것인데, 적응이라고 볼 수도 있고 얽매게 하는 과정이라고 볼 수도 있다.

무대 전체 크기의 천을 들고 안무를 펼친 전미숙의 천에 얽매인 듯한 움직임은 어쩌면 천 전체를 움직이게 하려는 움직임처럼 보이기도 했다. 공사장 소음 같은 음향 효과, 큰 상 짊어지기, 제사 음식을 연상하게 만드는 상 차리기 등 추상적 움직임을 통해 형상화된 구체적 결과물에 대해 안무자는 거부하고 싶으면서도 완전히 떠나보내지는 못한다는 것을 알 수 있다.

커다란 사명감과 견디기 힘든 중압감을 표현한 것으로 보이는데, 이별을 아름답게만 포장한 것도 아니고 그 이후의 자유를 해방감으로만 표현한 것도 아니라는 점이 주목된다.

◇ 김보라 ‘100%나의 구멍’ 마지막에 파격적인 반전의 퍼포먼스까지

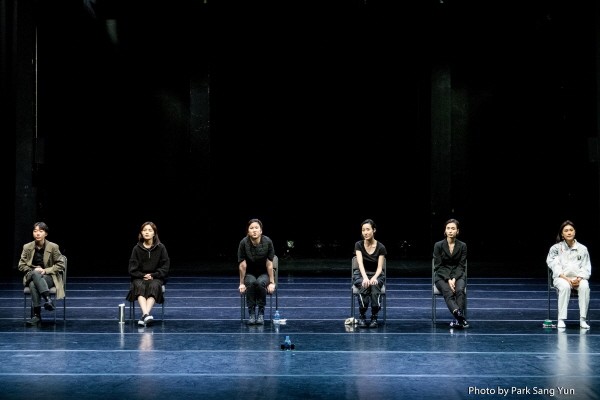

김보라의 ‘100%나의 구멍’은 김보라를 비롯한 여섯 명의 안무자가 의자를 들고 무대 위에 올라와서 공연을 시작한다. 언어적 모티브의 기초로 돌아가 질문과 대답을 하면서 안무를 펼치는데, 각자 다른 콘셉트의 스토리텔링이 절묘하게 연결된다.

관객과의 대화의 시간 같은 공연시간에는 몸의 초기화, 극장의 초기화, 극장에 대한 감정의 초기화에도 초점을 맞췄는데, 의존과 폭력, 그리고 그 안에서 즐기는 수용성과 행복감 등 보는 안무보다는 생각하게 만드는 움직임을 펼쳤다는 점이 흥미롭다.

예상하지 못했던 반전의 스토리텔링처럼 ‘100%나의 구멍’의 마지막에는 파격적인 퍼포먼스가 펼쳐졌는데, 안무가들이 상상했었을 발칙한 움직임이 실제로 구현됐다는 점이 놀라웠다.

25분간의 시간이 흐르고 다섯 명의 안무자가 물러난 후 김보라가 홀로 무대에 남았다. 김보라와 차진엽의 작품 사이 7분간의 전환시간 동안 그녀는 전라의 상태로 독무를 선보였다. 이번 작품을 통해 기본으로 돌아가고자 한 그녀는 먼저 씻어내고 벗어내는 행위로 몸을 초기화하고, 자신이 초빙한 5명의 안무가의 안무를 행했다.

그럼으로써 무대 위에서 ‘되기’를 경험하고, 초기화하고, 다시 또 다른 ‘되기’를 반복했다. 7분간의 시간이 흐른 후 그녀는 무대에서 바로 퇴장하지 않고 객석을 통해 퇴장했다. 객석에는 이전까지 경험할 수 없었던 파격적인 무대에 대한 긴 여운이 남았다.

◇ 차진엽 ‘리버런 : 불완전한 몸의 경계’ 경계에 머무르는가? 경계를 극복하는가?

차진엽의 ‘리버런 : 불완전한 몸의 경계’는 시각적이면서도 청각적으로, 예술적이면서도 기술적으로, 화려하면서도 진지하게 펼쳐진 시간이었다. 길지 않은 공연 시간 동안 다양한 레퍼토리를 확장했다는 점이 주목된다.

‘리버런 : 불완전한 몸의 경계’는 무대 준비 과정부터 공연의 시작됐다고 볼 수 있다. 시간, 공간의 경계를 철저히 지키지 않는 분위기처럼, 준비 시간과 공연 시간을 명확하게 나누지 않았다. 그렇게 하기 위해서 준비 과정의 움직임 또한 목적지향적으로 일을 하는 움직임이 아닌 안무적 움직임으로 시행했다는 점이 눈에 띈다.

무대 위에 등장한 차진엽은 본격적인 안무를 펼쳤는데, 동작을 크고 시원하게 사용해 시원시원한 느낌을 줘 영상과 함께 더욱 도드라지게 보이도록 했다.

우주복을 연상하게 하는 흰색의 의상은 안무와 영상을 모두 받아들였는데, 조명과 영상의 색깔에 따라 순간적으로 나타났다 사라지는 듯한 신기함을 보여줬다. 실제 무대 위 로봇의 움직임처럼 아이솔레이션이 확실한 차진엽의 움직임은 부드러움과 빠른 이어짐 속에 마디를 형성하는 것처럼 느껴졌다.

‘리버런 : 불완전한 몸의 경계’가 끝난 후 관객들의 반응은 과히 폭발적이었는데, 리버런 시리즈만으로 좀 더 길게 관람할 수 있다면 생기면 더욱 좋을 것이라고 생각됐다.

차진엽의 생각과 상상력은 추상적인 세계에만 머물지 않고 구체적인 움직임으로 형상화됐는데, 정신세계를 공감하며 관람하는 관객들뿐만 아니라 공연이 무엇을 의미하는지 무슨 메시지를 던지는지 전혀 생각하지 않고 몰입한 관객들에게도 시각적, 청각적으로 행복한 시간을 선사했다는 점은 차진엽의 작품에 대한 기대와 호기심을 더욱 높였다.

천상욱 기자 (lovelich9@rpm9.com)